夜眠れないあなたへ|不眠の原因と改善方法をやさしく解説

はじめに

「布団に入っても眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「朝までぐっすり眠れたことがない」――そんな悩みを抱えていませんか?

現代はストレス社会ともいわれ、不眠や睡眠障害に悩む人が年々増えています。

眠れない状態が続くと、体の疲れが取れないだけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼします。

この記事では、不眠の原因や改善方法をわかりやすく紹介します。ぜひ参考にしてください。

不眠とは?

不眠は医学的には「不眠症」とも呼ばれ、以下のような状態を指します。

- 寝つきが悪い(入眠困難)

- 眠りが浅く、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)

- 朝早くに目が覚めてしまい、その後眠れない(早朝覚醒)

- しっかり眠ったつもりでも疲れが取れない(熟眠障害)

これらは一時的なこともありますが、1か月以上続く場合は慢性不眠症と呼ばれます。

不眠の主な原因

不眠の原因は一つではなく、複数の要因が重なって起こることが多いです。

1.心理的な要因

- 仕事や人間関係のストレス

- 不安や緊張

- 将来の心配ごと

強いストレスは脳を休ませず、夜になってもリラックスできない状態を作ってしまいます。

2.身体的な要因

慢性的な首や背中のこりと不眠の関係

当院の院長の長年の鍼灸治療の経験から、不眠を訴える方の多くが「首こり」や「背中のこり」を同時に感じています。

首の筋肉が硬くなると、脳への微細な血流が滞り、睡眠の質に影響を与える可能性があります。脳が正常に働くためには十分な血流が必要であり、その流れが滞ることで眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりすると考えられます。

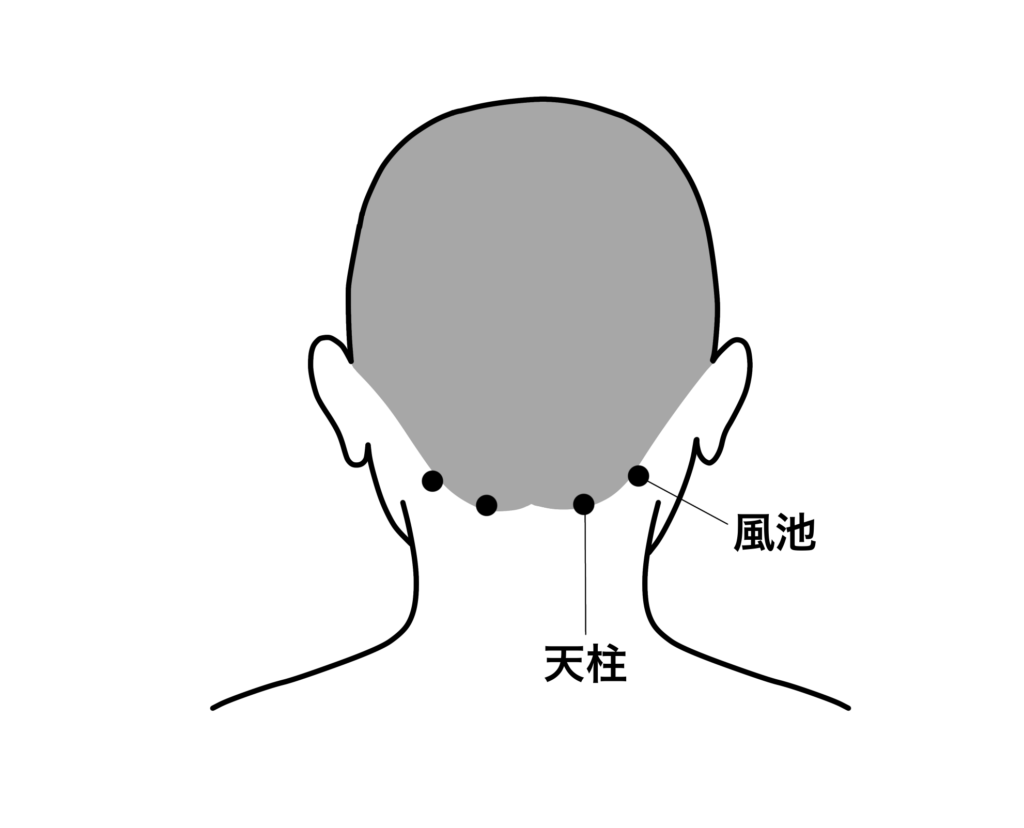

鍼灸で首や肩の筋肉を緩めることで血行が促される傾向があり、睡眠の質が向上する場合があります。特に「天柱」「風池」といった後頭部のツボは、首のこりを和らげ、心身のリラックスを促す目的で、古くから用いられてきました。

首のこりが原因で起こる不眠は、睡眠薬を服用しても根本改善にはつながらないことがあります。そのため、首や肩の緊張をほぐすことが重要です。

浅い呼吸と不眠の関係

睡眠と呼吸は非常に密接な関係があります。呼吸が浅いと自律神経が乱れ、交感神経が優位になってしまい、夜になっても体がリラックスできません。

当院の院長は海外で解剖学を学び、横隔膜や呼吸の補助筋といった呼吸に関わる筋肉を深く勉強しました。その経験を活かし、従来のツボだけに頼らない「呼吸を整える鍼灸法」を考案しました。

実際に施術を受けた方が「呼吸が深くなり、眠りやすくなった」と感じております。あくまで個人差はありますが、呼吸を整えることで深く眠れるようになったとの感想が増えました。

「呼吸を整える鍼を行った」症例1

第1回治療

半年前より不眠が続いている。入眠はできるが、朝4時ごろに目がさめて、それ以降眠れないとのこと。睡眠不足で生活に支障が来ているとの事で、当治療院に来院されました。その他の症状として朝に不安感を感じるとのことです。

頸部を触ると特に斜角筋肉がとても固くなっていました。まず最初に自律神経を整える。経絡治療を行いました。それからリラックスするための、百会や太陽穴に鍼を打ちました。次に斜角筋を柔らかくするため、斜角筋に鍼を打ちました。鍼治療後、斜角筋が柔らかくなったことを確認しました。その後呼吸を整える鍼治療を行いました。

第2回治療

当院で鍼灸治療を行なってから、朝4時に目覚める事はなく、毎日ぐっすり眠れるようになったとお客様が嬉しそうにお話しをしてくださいました。不安感もほとんどなくなったとの事です。症状を安定させるために週2回のペースで施術を行うように提案しました。

更年期とホルモンバランスの乱れによる不眠

更年期に入ると女性ホルモンのバランスが崩れ、自律神経も乱れやすくなります。その結果、交感神経が優位になり、眠りが浅くなる・寝つきが悪くなるといった不眠の症状が起こることがあります。

このような場合は、日本の伝統的な経絡治療によって自律神経を整えることが大切です。顔のほてりやのぼせによって眠れない場合には「奇経治療」で鬱熱をとる事が深い睡眠につながります。

アレルギーや皮膚のかゆみと不眠

アトピー性皮膚炎やアレルギー性皮膚炎などで、かゆみがあると、夜に何度も目が覚めてしまい、不眠の原因になります。

薬で症状が緩和する場合もありますが、「薬を使っても眠れない」という方も少なくありません。そのようなケースでは、鍼灸によって皮膚の炎症を和らげ、かゆみを減らすことで深い睡眠に導きます。

当院ではアトピー性皮膚炎やアレルギー性皮膚炎に対する鍼灸施術も行っております。

夜遅くのカフェインと不眠

コーヒー、紅茶、緑茶に含まれるカフェインは、摂取後も比較的長い時間、体内に残ります。

そのため、午後にカフェインを摂ると夜になっても眠りにくくなり、入眠障害や浅い睡眠の原因になることがあります。

特に不眠に悩んでいる方は、午後からはカフェインを控え、代わりにカフェインレスコーヒーやハーブティーに切り替えるのがおすすめです。

お酒と睡眠の関係

「お酒を飲むと眠りやすい」と思っている方は少なくありません。確かにアルコールには一時的に眠気を誘う作用がありますが、実際には睡眠を浅くしてしまう働きがあります。

お酒を飲んで寝ても、3時間ほどで目が覚めてしまい、その後眠れなくなるケースもよく見られます。

そのため、睡眠の質を高めたい方はできるだけアルコールを控えることが大切です。

昼夜逆転の生活と不眠

夜更かしや昼夜逆転の生活を続けると、体内時計(概日リズム)が乱れます。

体内時計が乱れると自律神経のバランスも崩れ、自然な眠気が起きにくくなり、不眠や中途覚醒の原因になります。

不眠を改善するためには、できるだけ同じ時間に起床・就寝する「規則正しい生活リズム」を意識することが大切です。

まとめ

- 午後以降のカフェインは不眠の原因になるので控える

- お酒は眠りを浅くするため、入眠目的での飲酒は避ける

- 昼夜逆転は体内時計を狂わせるため、規則正しい生活を心がける

これらの生活習慣を整えることで、自然な眠りが訪れやすくなり、睡眠の質を改善することができます。

不眠が続くとどうなる?放置してはいけない不眠の影響

「眠れない日が少し続くだけだから大丈夫」と思っていませんか?

実は、不眠を放置すると体にも心にもさまざまな悪影響が出てきます。ここでは、不眠が続いたときに起こりやすい不調について解説します。

日中の眠気や集中力の低下

不眠が続くと、日中に強い眠気を感じたり、集中力が続かなくなります。

その結果、仕事や勉強の効率が下がるだけでなく、判断力の低下による事故やミスのリスクも高まります。

毎日の生活の質を守るためには、十分な睡眠をとることが欠かせません。

イライラや気分の落ち込み

睡眠不足は脳や心に負担をかけ、イライラや気分の落ち込みを引き起こします。

精神的な不調は自分だけでなく、家族や職場の人間関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

不眠を感じたら、できるだけ早めに改善に向けたケアを始めることが大切です。

頭痛や肩こりの悪化

慢性的な首や肩のこりがあると、睡眠の質がさらに悪化します。

首まわりの筋肉が硬くなると脳の血流が滞り、頭痛や耳の不調を引き起こすだけでなく、将来的な脳や神経の病気のリスクにもつながる可能性があります。

首や肩を緩める治療は、不眠改善だけでなく将来の健康維持にも重要です。

高血圧や糖尿病など生活習慣病のリスク

不眠が続くと自律神経やホルモンバランスが乱れ、高血圧や糖尿病といった生活習慣病のリスクが上昇すると言われています。

「睡眠不足くらい」と軽く考えず、健康管理の一環として睡眠を見直すことが必要です。

まとめ

- 不眠は 集中力低下・気分の不安定・頭痛や肩こりの悪化・生活習慣病リスク を招く

- 放置すると生活の質(QOL)が大きく下がり、将来の健康にも影響する

- 早めに生活習慣を整えたり、専門的なケアを受けて改善することが大切

不眠を改善するためのセルフケア

眠りを取り戻すには、まず生活習慣と環境を整えることが大切です。

1.睡眠環境を見直す

- 部屋を暗く、静かに保つ

- 快適な寝具を選ぶ

- 寝る1時間前にはスマホやPCの画面を見ない

2.生活リズムを整える

- 毎朝同じ時間に起きる

- 昼寝は30分以内にする

- 適度な運動を取り入れる

3.食生活に気をつける

- 夕食は寝る3時間前までにすませる

- 寝る前のカフェインやアルコールを控える

- 温かいハーブティーなどでリラックスする

4.リラックス法を取り入れる

- 寝る前に軽いストレッチ

- 深呼吸や瞑想

- アロマやお風呂で心身をほぐす

専門的なケアも選択肢に

セルフケアで改善が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

西洋医学では睡眠薬などの処方が中心ですが、副作用や依存が気になる方も少なくありません。

そのため、最近では自然な方法として鍼灸が注目されています。

鍼灸は自律神経を整え、体をリラックスさせることで質の高い眠りへ導いてくれます。実際に、不眠や寝つきの悪さが改善したという声も多くあります。

まとめ

不眠は誰にでも起こる身近な症状ですが、放っておくと心身にさまざまな悪影響を及ぼします。

- 不眠には「心理的」「身体的」「生活習慣」の原因がある

- 生活環境やリズムを整えることが改善の第一歩

- 必要に応じて専門家に相談し、鍼灸など自然な治療も検討できる

ぐっすり眠れるようになると、心も体も軽くなり、毎日の生活が前向きに変わっていきます。

眠れないことで悩んでいる方は、ぜひ一歩踏み出してみてください。